雨水收集系统在绿色交通中的潜在应用

随着全球气候变化和水资源短缺问题的日益严峻,雨水收集系统作为一种可持续的水资源管理工具,在城市规划和基础设施建设中得到了越来越多的关注。特别是在绿色交通领域,雨水收集系统的应用不仅有助于缓解城市排水压力,还能为公共交通提供清洁能源,降低交通运营成本,减少环境污染。本文将从雨水收集系统的基本原理、绿色交通的特点以及两者之间的潜在联系出发,探讨雨水收集系统在绿色交通中的具体应用及其带来的生态和社会效益。

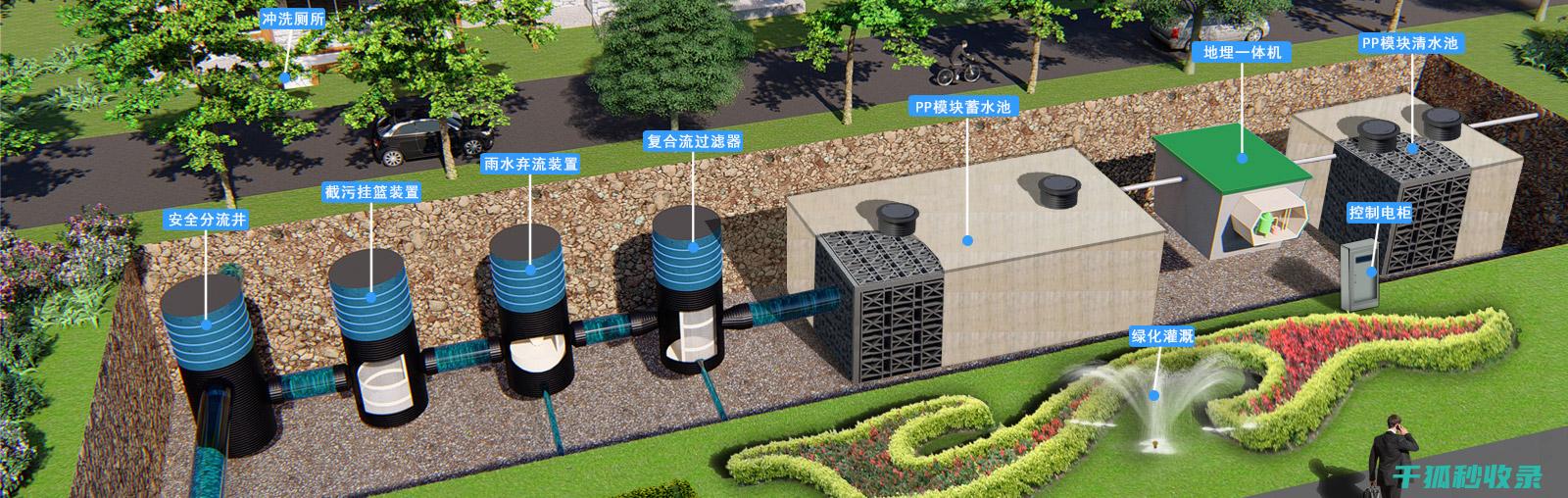

雨水收集系统是一种通过收集、储存、处理和再利用自然降水的技术手段,旨在最大限度地减少雨水径流对城市环境的影响。其主要组成部分包括雨水收集设施(如屋顶、道路等表面)、过滤装置、储存容器以及输送管道等。根据收集方式的不同,雨水收集系统可以分为分散式和集中式两种类型。

分散式雨水收集系统通常应用于建筑物或小型社区,通过在屋顶安装集水槽和过滤网,将降落在屋面的雨水直接引至储水池中进行初步净化处理。这种方式具有投资成本低、操作简单且便于维护等特点,非常适合用于住宅区、学校、医院等公共建筑。由于单体建筑的雨水量有限,这种模式更多地强调的是局部区域内的水资源循环利用,对于大规模的城市交通网络来说作用较为有限。

相比之下,集中式雨水收集系统则更适合于大型公共场所或交通干道两侧,它通过铺设专门设计的透水路面、植草沟等方式来增加地表渗透能力,并将多余的积水汇集到附近的蓄水池内。这类系统不仅能够有效减轻市政排水管网的压力,还能够为后续的绿化灌溉、景观用水甚至再生水制备提供稳定的水源保障。一些先进的雨水收集装置还可以配备太阳能光伏板,将收集到的雨水转化为电能供自身运行使用,从而实现能源自给自足的目标。

绿色交通是指以保护生态环境为核心理念,通过优化交通工具的选择、使用频率和路线规划等方式来减少交通运输过程中的能源消耗和污染物排放的一种新型发展模式。近年来,随着公众环保意识的不断提高以及国家政策的支持引导,我国绿色交通体系建设取得了显著进展,特别是在公共交通领域,新能源汽车、智能公交系统以及共享出行平台等创新业态纷纷涌现,为城市居民提供了更加便捷高效且低碳环保的出行选择。

例如,在北京、上海等多个大城市,政府已经启动了大规模的轨道交通建设计划,地铁线路覆盖范围不断扩大;同时,新能源公交车的比例也在逐年提高,部分城市已经实现了公交车辆全部电动化的目标。共享单车和共享汽车等新兴业态也极大地丰富了市民的出行方式,降低了私人小汽车的使用率,促进了资源的有效配置。

尽管雨水收集系统和绿色交通看似属于两个不同的领域,但实际上它们之间存在着密切的内在联系。一方面,作为绿色交通体系的重要组成部分之一,公共交通工具本身就需要大量的能源支持,而传统的化石燃料燃烧不仅会产生温室气体,还会释放出氮氧化物、颗粒物等多种有害物质,严重威胁着人类健康和生态环境。因此,探索新的替代能源来源成为了解决这一问题的关键所在。另一方面,由于城市化进程加快导致地表硬化面积不断扩大,使得雨水下渗量大幅减少,径流量增加,从而加剧了城市洪涝灾害的发生频率和强度。如何合理有效地利用这些被浪费掉的水资源成为了摆在人们面前的新课题。

基于上述背景,我们可以设想一种融合了雨水收集功能的新型公共交通体系。具体而言,就是在现有的地铁站、轻轨车站、公交枢纽站等交通枢纽周边设置专门的雨水收集设施,如雨水花园、湿地公园、透水广场等,既能够起到美化环境的作用,又能为后续的绿化灌溉、景观用水提供可靠的水源供给。与此同时,还可以利用这些收集到的雨水来补充城市供水系统的非饮用水部分,进一步减轻了自来水厂的工作负担,节约了宝贵的淡水资源。对于那些配备了太阳能光伏板的雨水收集装置而言,所产生的电力不仅可以满足自身需求,甚至还有可能多余上网卖给电网公司,实现经济效益和社会效益的双赢局面。

从宏观层面来看,如果能够在整个城市范围内推广实施类似这样的雨水收集项目,那么就相当于建立了一个巨大的“地下水库”,可以大大增强城市的抗旱御灾能力,为应对气候变化带来的挑战提供了有力支撑。通过对雨水资源的深度开发和综合利用,还可以带动相关产业的发展,创造更多的就业机会,促进地方经济的增长。

雨水收集系统在绿色交通中的潜在应用前景十分广阔。它不仅能够帮助缓解城市排水压力,节约淡水资源,还能为公共交通提供清洁能源,降低运营成本,减少环境污染。要真正实现这一目标,还需要克服诸多技术和经济上的障碍,比如如何确保收集到的雨水质量符合国家标准,如何平衡好初期投资与长期收益之间的关系等问题。只有当这些问题得到有效解决之后,我们才能期待看到一个更加清洁美丽、可持续发展的未来。